La Martinique est l'un des quatre départements d'outre-mer, créés par la loi du 19

mars 1946. La loi du 2 mars 1982 érigeant la région en collectivité territoriale de

plein exercice a fait de la Martinique une des vingt-six régions françaises.

Distante de 6.858 km de la métropole, la Martinique est située dans l'archipel des

Petites Antilles (Lat: 61 W Long: 14 N, entre le Tropic du Cancer et l'Equateur). D'une

superficie de 1.128 km², c'est l'un des plus petits départements français.

Le relief de la Martinique est caractérisé par sa diversité :

- Il est constitué d'un massif montagneux au Nord, dominé par les pitons du Carbet

(1196m) et la Montagne Pelée (1397m). Cette dernière est un volcan toujours en

activité, qui figure parmi les volcans les plus surveillés au monde.

- Dans le reste de l'île, une succession de reliefs moyens, les mornes, peuvent

atteindre jusqu'à 505m d'altitude (Montagne du Vauclin).

- Une seule plaine se dégage de cet ensemble accidenté, celle du Lamentin,

au centre, où se trouve l'aéroport international, Aimé CESAIRE.

climat

Le climat, de type tropical, est chaud (26° de température moyenne annuelle) et

humide (hygrométrie de 80 % en mars-avril et 87% en octobre-novembre). La chaleur

due à l'ensoleillement est tempérée par l'influence océanique des alizés.

On distingue deux saisons :

- la première, le Carême, chaud et sec, s'étend de Décembre à Mai, avec une

période de grande sécheresse en février/avril ; l'ensoleillement est alors

maximal.

- la seconde, l'Hivernage, plus humide, dure de juin à novembre et se caractérise

par un risque cyclonique important.

Les régions montagneuses du nord connaissent un climat plus frais et plus pluvieux

que celui de la côte. En effet, les massifs montagneux élèvent un obstacle devant

l'alizé venu de l'océan Atlantique, provoquant des précipitations orographiques

abondantes. Il tombe par exemple en moyenne 10 mètres d'eau par an sur la Montagne

Pelée.

On compte en moyenne 2.800 heures de soleil par an en Martinique.

Histoire

La première date de l'histoire officielle de la Martinique est l'arrivée de

Christophe Colomb, en 1502, le jour de la Saint-Martin. Appelée Madinina,

«l'île aux fleurs» ou Jouanacaera, «l'île aux iguanes», la Martinique

devient française en 1635, et est gérée par la Compagnie des Isles d'Amérique,

créée par Richelieu.

Les fondements de la société d'habitation, une première fois sapés par

l'abolition de l'esclavage, proclamée le 22 mai 1848 après la révolte des

esclaves de la région de Saint-Pierre, vont être progressivement remis en

cause pendant le XXème siècle.

Celui-ci commence pour la Martinique avec le traumatisme de l'éruption de la

Montagne Pelée, le 8 mai 1902, qui annihile la ville de Saint-Pierre et 30.000

de ses habitants. La loi du 19 mars 1946 établit la Martinique comme département

d'outre-mer.

Histoire précolombiennede la Martinique

Le 15 juin 1502, quand Christophe Colomb débarque à la Martinique, plus précisément

sur le site de l'actuelle commune du Carbet, l'île est habitée depuis plusieurs

siècles. Les plus anciens vestiges archéologiques attestent en effet d'un

peuplement humain remontant au deuxième millénaire avant notre ère.

Les

mouvements de population dans l'espace caribéen ont en effet peuplé et dépeuplé

les îles au gré des flux et des reflux.

Venus du bassin de l'Orénoque (actuel Vénézuéla), les Arawaks se sont installés

en Martinique vers 100 avant J-C, dans le cadre d'un vaste mouvement qui a

concerné l'ensemble des îles de la Caraïbe, jusqu'aux Grandes Antilles.

Vers le

Xème siècle, l'arrivée des Caraïbes provoque un bouleversement dans l'ensemble

de la Caraïbe, au rythme de leur conquête progressive des îles de l'arc

antillais.

Leur arrivée en Martinique est datée vers 1350, ce qui explique que les premiers

Européens aient pu trouver chez les populations indigènes des traits des cultures

Arawaks (notamment chez les femmes, épargnées lors des combats et qui continuaient

à parler leur propre langue, distincte de celle des hommes).

La cohabitation entre les Français, arrivés en 1635, et les Caraïbes fut caractérisée

par des périodes d'entente et des conflits sanglants, qui aboutirent au départ des

Caraïbes à la fin du XVIIème siècle.

Leurs traces demeurent tant dans la toponymie

(communes de Case-Pilote et Rivière-Pilote, nommées en souvenir d'un chef Caraïbe)

que dans des noms vernaculaires de plantes (manioc) ou d'animaux (anoli, manicou)

entre autres.

De nombreux sites archéologiques précolombiens existent en Martinique,

essentiellement le long des côtes, où étaient installés les villages.

Le principal

site est celui de Vivé, entre Macouba et Basse-Pointe, sur la côte Nord-Atlantique.

La roche gravée (pétroglyphe) de la forêt de Montravail, dans la commune de

Sainte-Luce (Sud de la Martinique) compte également au nombre de ces traces.

La Martinique sous l'Ancien Régime

En 1635, est créée par Richelieu la nouvelle "Compagnie des Isles d'Amérique" ou

"Compagnie Saint-Christophe".

Un contrat est passé entre celle-ci et les Sieurs

Lienard de l'Olive et Duplessis d'Ossonville, qui s'engagent dès lors à occuper et à

gouverner pour son compte, les îles de la Caraïbe relevant de la couronne de France.

Le Normand Pierre Belain d'Esnambuc s'établit à la Martinique le 1er septembre

1635 avec une centaine de compagnons. Il débarque à l'embouchure de la rivière

Roxelane, sur le site de l'actuelle commune de Saint-Pierre, où est fondée la

ville du même nom, première capitale de l'île.

Le premier statut institutionnel de la Martinique est alors celui d'une terre

française administrée et exploitée par une compagnie à vocation commerciale.

Le développement de la culture de l'indigo, du café puis, au fur et à mesure de

la conquête de terres arables aux dépens des Caraïbes, de la canne à sucre,

s'accompagne de la mise en place d'un système économique basé sur l'esclavage.

La traite transatlantique, qui ne s'achèvera qu'au début du XIXème siècle,

amène en Martinique et dans toute la Caraïbe des centaines de milliers de

captifs originaires pour l'essentiel d'Afrique occidentale.

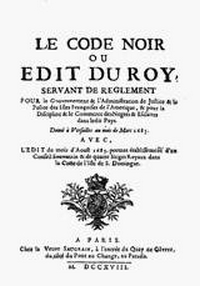

Le Code Noir

L'administration de la Martinique est assurée à partir de 1679 par un conseil

souverain dont 2 membres émanent directement de l'autorité du Roi : le

lieutenant général, et l'intendant. Les autres membres conseillers (le

gouverneur, le procureur général et le juge ordinaire) sont choisis par leurs

soins. Cette organisation durera jusqu'en 1685, année de promulgation du Code

Noir.

Le Code Noir, promulgué à l'initiative de Colbert, ministre des Finances de

Louis XIV, est destiné à réglementer l'esclavage dans la colonie en donnant un

statut spécial et légal au système sur lequel repose l'économie de la colonie.

Les esclaves sont définis comme des biens mobiliers, certains sévices sont

interdits tandis que d'autres sont institutionnalisés.

Sur le plan des

institutions locales, l'administration des colonies est marquée par la

suprématie de l'autorité militaire, qui, en raison de l'éloignement de la

France, concentre en son sein l'ensemble des pouvoirs.

Dès 1674, le Roi retrouve ses prérogatives et met en place un gouvernement

militaire unique pour les colonies de la Caraïbe, qui réside en Martinique.

Histoire de la Martinique au XIXème siècle

Alors que les influences révolutionnaires commencent à agiter la société

martiniquaise autour des questions du statut des personnes de couleur, du

maintien de l'esclavage ou de son abolition, l'occupation anglaise, qui dure de

1794 à 1802, marque pour la Martinique un retour pur et simple à l'Ancien

Régime.

Les choses se passent différemment à Saint-Domingue, où la Révolution Française

puis la tentative de rétablissement de l'esclavage par Napoléon, aboutit à

l'indépendance, en 1804, de la République d'Haïti.

En Guadeloupe, également occupée par les Anglais en 1794 mais libérée la même

année par Victor Hugues avec l'aide des hommes de couleur libres, l'abolition

de l'esclavage par la Convention, puis son rétablissement par Napoléon en 1802

provoquent une révolte menée par Delgrès (né en Martinique) et Ignace qui

choisissent, avec leur compagnons, de vivre libre ou mourir.

Rendue par l'Angleterre à la France, la Martinique ne connaît pas ces évolutions,

l'esclavage se perpétuant jusqu'en 1848.

Le 24 février 1848, la monarchie de Juillet

est renversée.

François Arago, ministre de la Marine et des colonies, admet la

nécessité d'une émancipation des Noirs, mais souhaite ajourner cette question

jusqu'au gouvernement définitif.

Sous l'intervention pressante de Victor Schoelcher,

sous-secrétaire d'Etat aux colonies, une série de décrets sont promulgués le 27

avril 1848.

Le premier abolit l'esclavage mais prévoit un délai de 2 mois à

compter de sa promulgation dans la colonie. Il prévoit en outre une indemnisation

des anciens propriétaires d'esclaves.

En Martinique, dans le même temps, le ton monte.

Des troubles éclatent sur les

habitations de l'île, les esclaves, ayant eu vent de ce qui se trame en métropole,

ne souhaitant pas attendre.

C'est la révolte, qui trouve son point culminant les

22 et 23 mai 1848 avec la lutte armée des esclaves de Saint-Pierre.

Sans tenir

compte du délai initialement prévu pour leur application -2 mois- les décrets

entrent immédiatement en vigueur.

La période du Second Empire (1852-1870) est

marquée par un retour au centralisme annihilant toute trace du pouvoir local,

sinon celui du conseil général aux pouvoirs élargis, mais entièrement soumis

à l'autorité du gouverneur.

Le retour des institutions républicaines, progressif entre 1870 et 1885, apporte

le bouleversement que constitue la mise en œuvre du suffrage universel. Les citoyens

choisissent librement leurs députés, leurs conseillers généraux et leurs

conseillers municipaux. Les sénateurs sont élus au suffrage indirect.

La bourgeoisie de couleur occupe progressivement la représentation politique.

Le XXème Siècle et la départementalisation en Martinique

La loi du 27 juillet 1881 instaure la liberté de la presse et de l'imprimerie.

L'opinion publique se forme sur fond d'affrontements polémiques des organes de

presse qui se multiplient.

La vie associative prend son essor dans les sociétés

de pensée, les cercles littéraires, les partis politiques et le mouvement

yndical dès les années 1890.

Les années 1900 sont celles des premières grandes grèves, résultant de la

paupérisation du prolétariat agricole. La participation de 30 000 de jeunes

Antillais aux combats de la Première Guerre Mondiale (les deux tiers furent

tués, blessés ou faits prisonniers) renforce une revendication assimilationiste

qui s'exacerbe au cours du XXème siècle.

On peut citer parmi ses plus ardents porte-paroles, qui feront écho jusque dans

les allées du parlement français, Joseph Lagrosilière, Allègre, Henri Lemery.

En 1938, le conseil général de la Martinique se prononce à l'unanimité en faveur

d'une assimilation intégrale au statut départemental.

Cette revendication devra

attendre la fin de la Seconde Guerre Mondiale pour se réaliser.

Les leaders communistes d'après guerre, Aimé Césaire, Léopold Bissol, Georges

Gratiant, remportent des victoires électorales en Martinique.

Ils portent une

proposition de loi à l'Assemblée Nationale.

La question est débattue au Parlement

avec un rapporteur illustre, le jeune député-maire de Fort-de-France,

Aimé Césaire :

(En voir plus)

"Les propositions de lois qui vous sont soumises ont pour but de classer la Martinique, la Guadeloupe, La Réunion, et la Guyane française proprement dites en départements français. Avant même d'examiner le bien fondé de ce classement, vous ne pouvez manquer de saluer ce qu'il y a de touchant dans une telle revendication des vieilles colonies.

A l'heure où çà et là des doutes sont émis sur la solidarité de ce qu'il est convenu d'appeler l'empire, à l'heure où l'étranger se fait l'écho des rumeurs de dissidence, cette demande d'intégration constitue un hommage rendu à la France, et à son génie, et cet hommage dans l'actuelle conjoncture internationale prend une importance singulière (...).

On ne fait rien quand on a la géographie contre soi. Or en la circonstance, ce n'est pas seulement l'histoire que nous avons avec nous, c'est aussi la géographie. En effet, en affirmant le principe de l'unité française et de l'extension du régime de la loi à des territoires qui jusqu'ici ne relevaient que du régime des décrets, les propositions qui vous sont présentées n'empêchent pas de laisser éventuellement aux conseils généraux certains pouvoirs qui leurs seraient propres ".

J.O des débats de l'Assemblée Nationale Constituante n°23 du 13/03/46 et 25

du 15/03/46.

Ce débat parlementaire aboutit au vote de la loi de départementalisation du 19

mars 1946.

La Martinique

La Trinité

La canne à sucre

Le Galion

Contact

La Martinique

La Trinité

La canne à sucre

Le Galion

Contact