Le baliseur Quinette de Rochemont

C’est pour assurer la maintenance et le ravitaillement du phare de Cordouan, qu'en 1838 une chaloupe est affectée au service du balisage en Gironde, une première en France.

Jugée trop faible, l'embarcation sera remplacée par une plus forte en 1852.

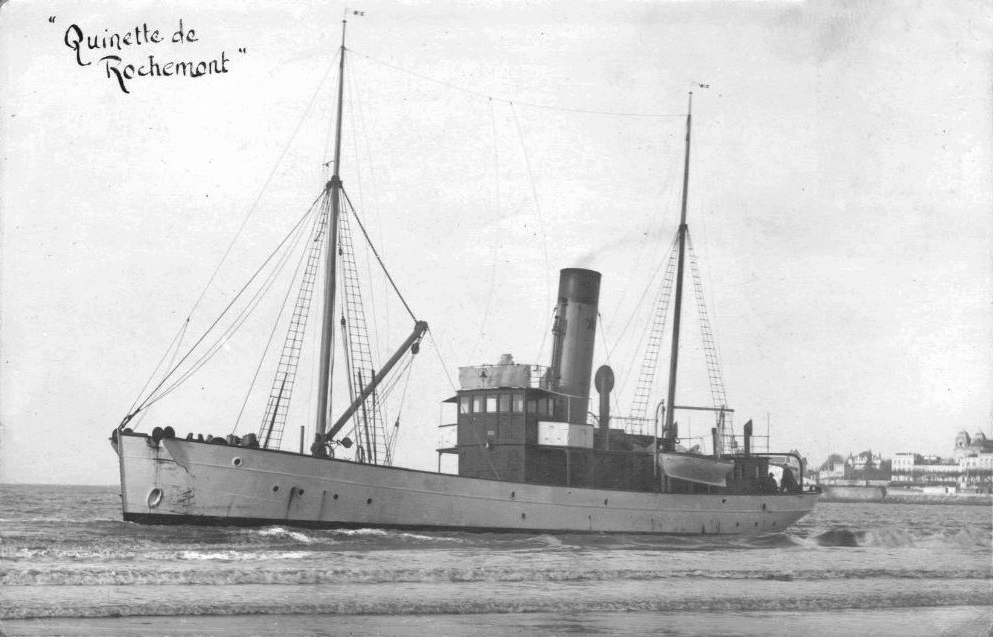

Puis on construira, à Nantes, chez Jollet et Babin, une chaloupe à vapeur de 18 m, le "Brémontier." Lui succéderont, les "Eclaireur de la Gironde I et II " (1882 - 1895), puis le "Quinette de Rochemont", en 1911.

Naissance du Quinette de Rochemont

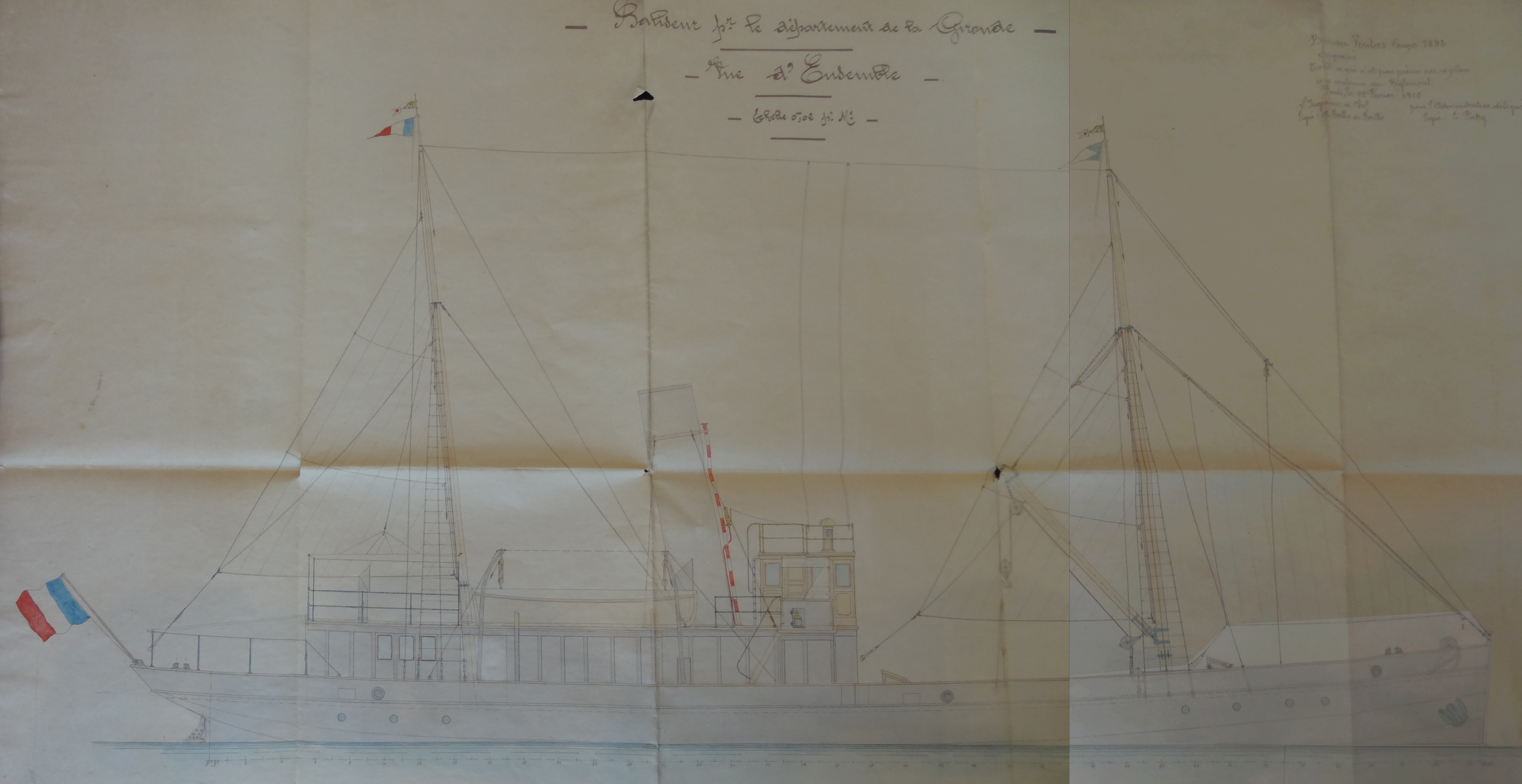

En 1909, le service des Phares et Balises lance un concours pour la construction d’un nouveau baliseur. Il aura comme caractéristiques :

- longueur de coque de 38,00 m

- longueur hors tout 41,00 m

- maître couple 6,80 m

- tirant d'eau AV. 1,20 m

- tirant d'eau AR. 2,82 m

Propulsion- 2 chaudières vapeur au charbon.

- 2 lignes d'arbre.

Huit propositions sont faites à l’ingénieur en chef du service des Phares et Balises par :- La Société de Travaux Dyle et Bacalan,

- La Société des Chantiers et Ateliers de Gironde,

- La Société des Chantiers et Ateliers de Saint Nazaire (Penhoët),

- La Société des Chantiers et Ateliers de Bretagne,

- La Société des Chantiers et Ateliers de Provence,

- M.M. Dubigeon et Fils,

- La Société des Forges de la Méditerranée,

- La Société des Chantiers et Ateliers de la Loire.

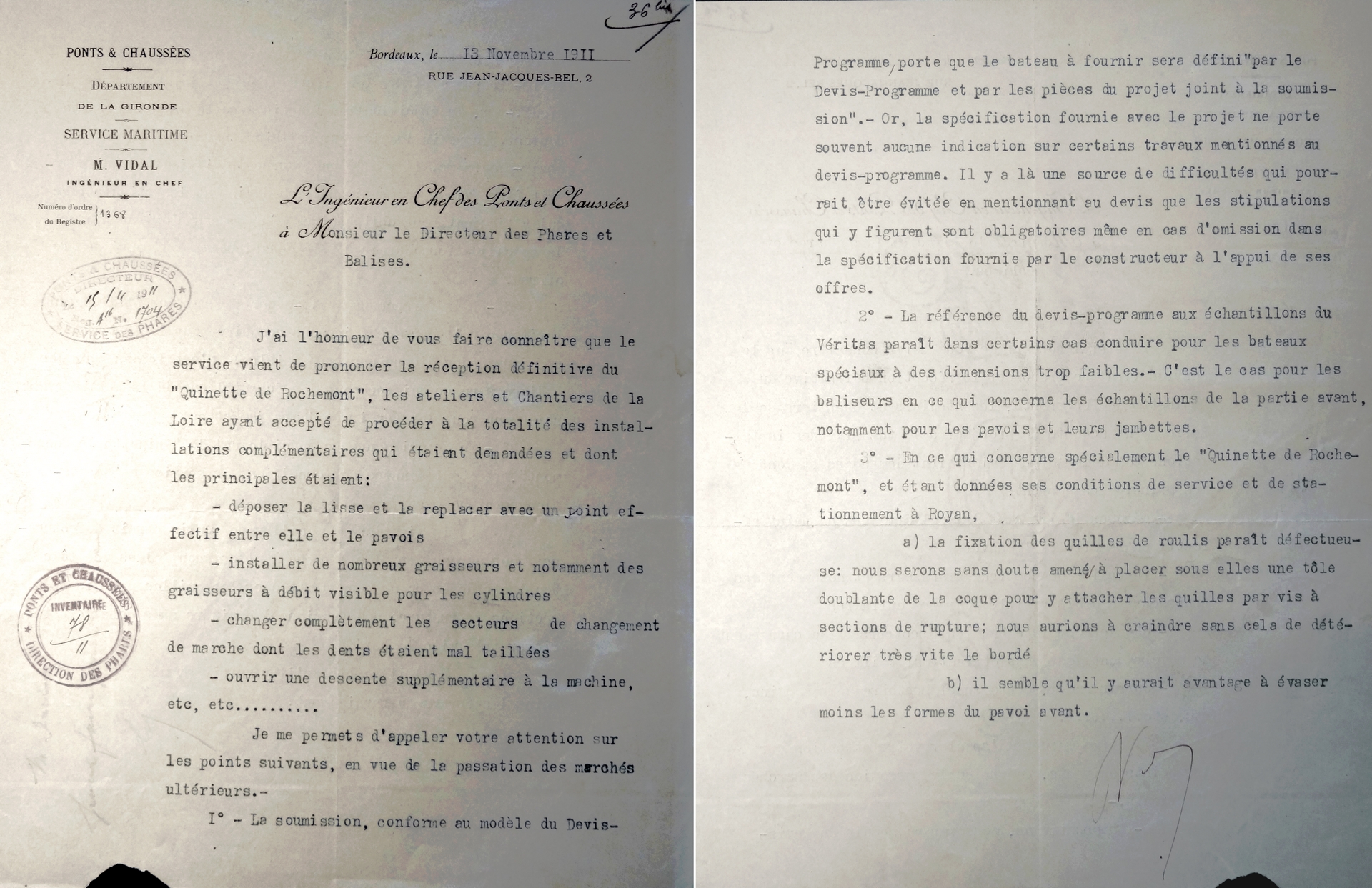

Le 1er septembre 1910, le Ministère des travaux publics entérine la décision du 18 janvier de la commission chargée d’instruire le dossier qui a confié la construction du bateau à la Société des Chantiers et Ateliers de la Loire pour la somme de 258 000 francs. La Société des Chantiers et Ateliers de la Loire s’engage à livrer le bateau dans un délai de douze mois. (Au plus tard le 22 janvier 1911)Le 13 mai, M. Ribière, Ingénieur en Chef, Directeur des Phares et Balises donne son accord pour appeler ce nouveau bateau "Quinette de Rochemont". (M. Quinette de Rochemont, inspecteur général des Ponts et Chaussées, était le prédécesseur de M. Ribière à la direction des Phares et Balises.)

Bon pour le service

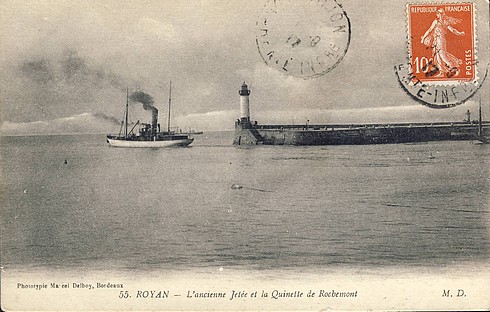

Le bateau est mis à l'eau et il est procédé aux essais, ils seront satisfaisants et le "Quinette de Rochemont" prend son service à Royan en mai 1911. L’"Eclaireur de la Gironde" devenu "Eclaireur de Seine" rejoint sa nouvelle affectation en Baie de Seine. Le 13 novembre, la réception définitive du bateau est prononcée.La vie du Quinette

L’ensablement du port de Royan et le tirant d’eau du "Quinette de Rochemont" ne permettent les entrées et sorties qu’à marée haute, aussi lorsque son emploi du temps prévoit une intervention matinale, souvent est-il mouillé en rade foraine, très exposée en cas de mauvais temps, sur un corps-mort.Echouage

C’est le cas de ce 10 février 1912, après une tournée à la Pointe de Grave, le "Quinette de Rochemont" est mouillé en rade. Le 12 février il doit appareiller à 8 heures pour assurer la relève du personnel en service à bord du bateau feu "Grand Banc" et ravitailler en gaz les bouées du large. Aucun avis de tempête, rien ne laisse supposer que le temps va fraîchir dans la nuit de dimanche à lundi.

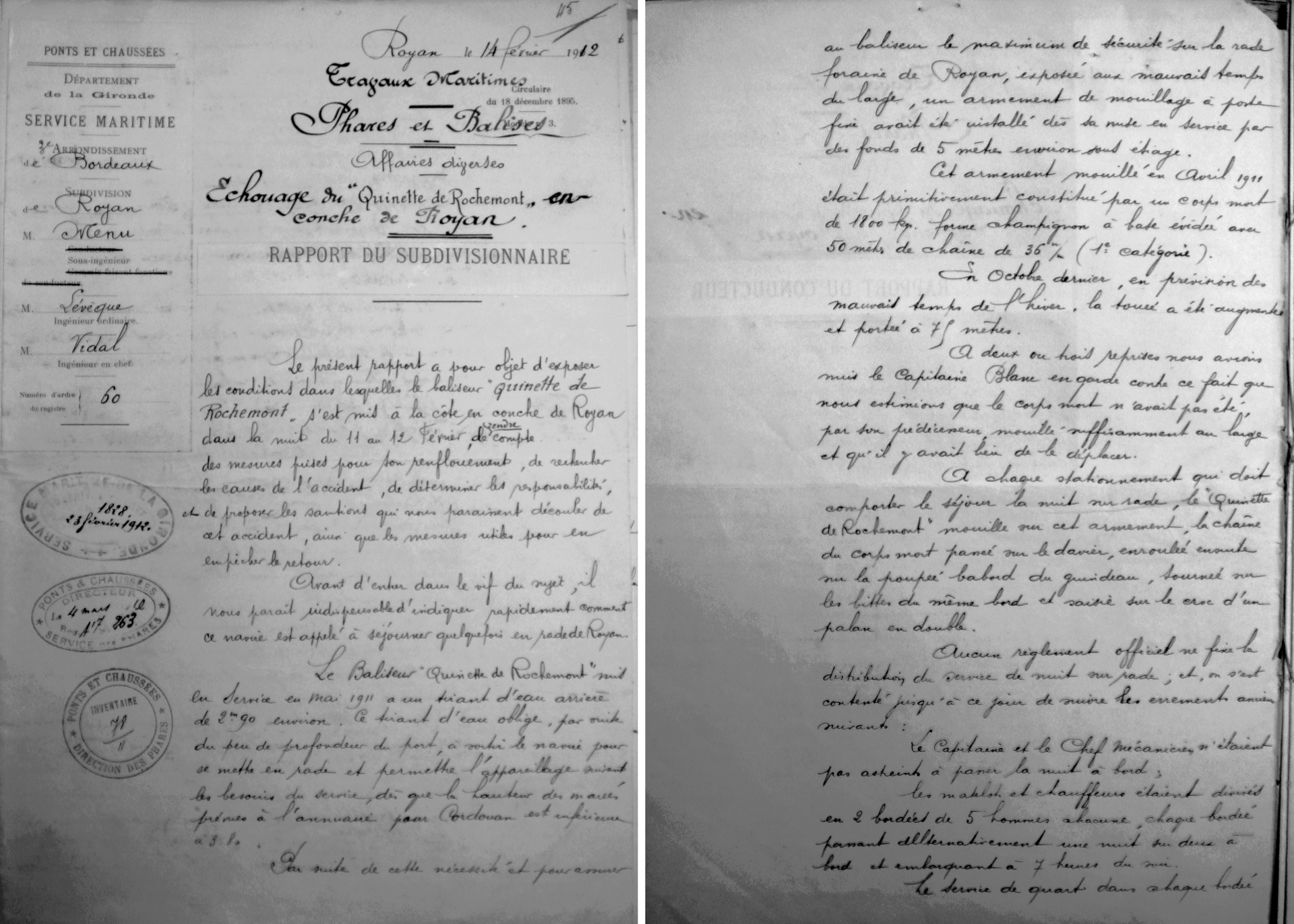

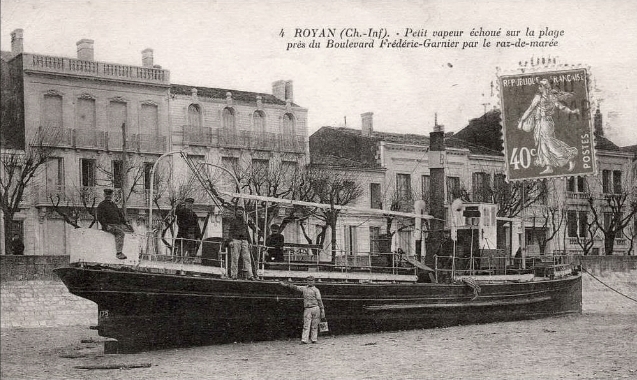

Le lendemain matin les Royannais peuvent voir le "Quinette de Rochemont" échoué sur la plage de la Conche.Extrait du rapport d'échouage :

Que s'est-il passé exactement ?

Il semblerait que le matelot V…, chef de bordée ait veillé jusqu'à environ minuit et se soit endormi, plus personne n’assurant la veille. Vers 1h30 du matin, l’équipage est réveillé brutalement et ne peut que constater que le bateau a chassé et talonne près de la plage.

Suite à l’enquête menée par l’administration, V… aurait demandé au mécanicien de pousser les feux et en 35 minutes la pression nécessaire aux machines était atteinte. Efforts inutiles, car le bateau est travers à la lame et déjà échoué.

5h50 : l’administration des inscriptions maritimes et le bureau des douanes sont informés pour prendre les dispositions nécessaires au sauvetage du navire. C’est au bateau l’"Amiral Lafont" que reviendront les opérations de sauvetage.

9h30 : il appareille et se rapproche du "Quinette de Rochemont" où les manœuvres classiques en pareilles circonstances sont entreprises.

A 10h45, le "Quinette de Rochemont" est renfloué et ramené à sa place au port.

Les conclusions de cette enquête ne retiendront :

- rien contre le capitaine B… , le temps évoluant favorablement dans la journée (le baromètre indiquant 739 mm le 10 à 18h00 et 750mm le 11 à 18h00). (Il est surprenant que deux des matelots de la bordée de nuit aient embarqué en avance en prévision du mauvais temps.)

- rien contre le mécanicien R…, qui a remplacé le chauffeur.

- rien contre le chauffeur S…, puisqu’il n’était pas présent à l’appel.

- Seuls, les trois matelots B…, R… et surtout V… en qualité de chef sont tenus pour responsables de l’échouage.

Le bateau, à la suite de cet accident, n’a pas eu d’avarie importante. Il sera immobilisé du 19 au 23 février 1912 et tiré à terre à Bordeaux pour quelques réparations.L’accident est relaté par l’Union Républicaine du 18 février 1912 :

Après cette première escapade, le "Quinette de Rochemont" reprend son service à Royan.

Le 14 mai de cette même année, le "Quinette de Rochemont" se rend au bassin à flot de Bordeaux pour charbonner. Dans l'avant port, à l'entrée des écluses, le vent violent le fait abattre, malgré la manœuvre des machines, il aborde et coule une yole.

De retour à Royan, il assure la maintenance et l’alimentation des phares et bouées de Gironde jusqu’en 1934. Ces vingt-deux ans de bons et loyaux services s’émailleront de quelques aventures.

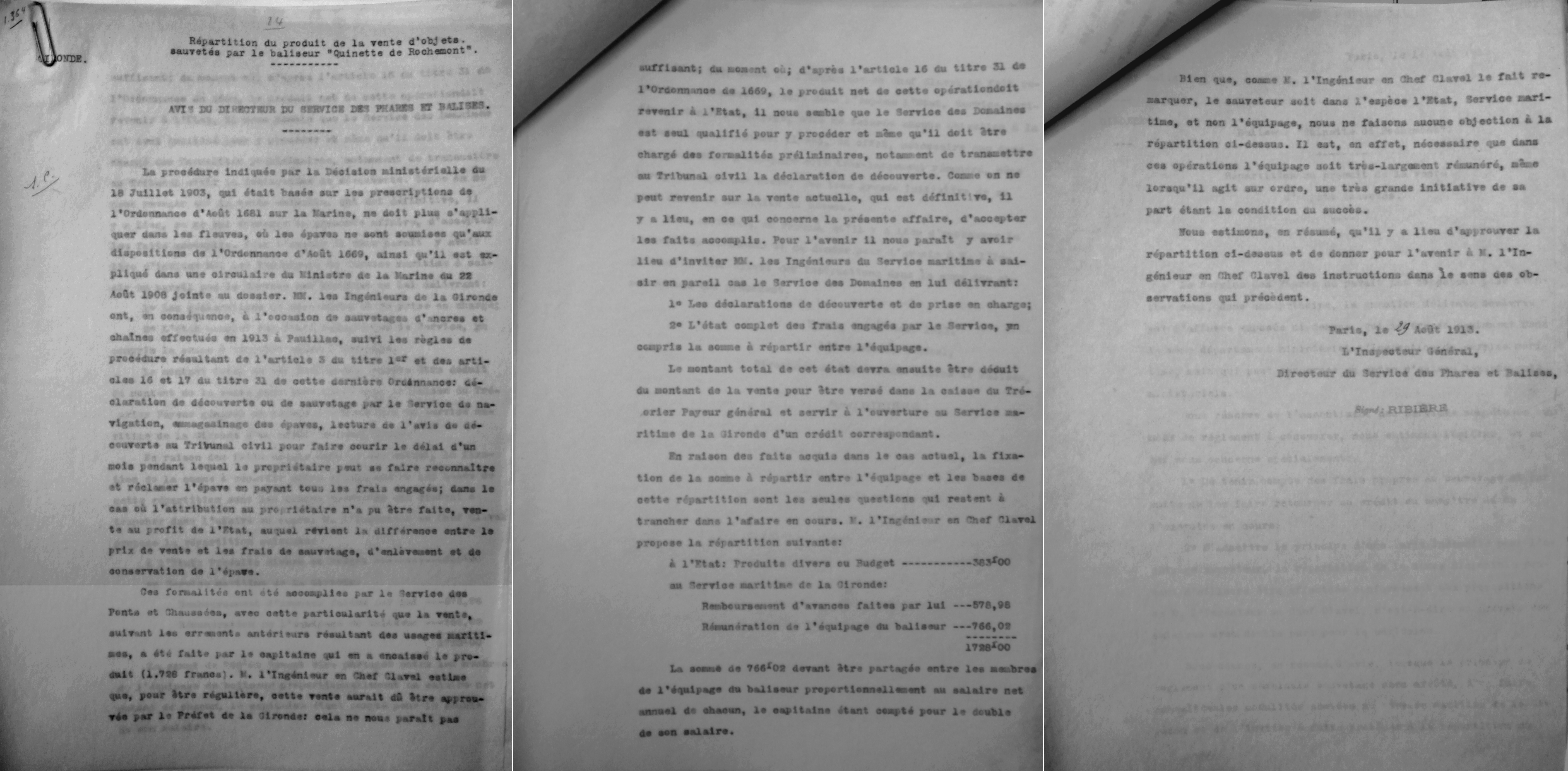

Notamment au cours de l’année suivante (1913) où l’équipage à l’occasion d’un sauvetage (récupération d’ancres et de chaînes sur une épave à Pouillac), se trouve confronté aux mesquineries de l’administration.

Après avoir procédé aux démarches nécessaires :

"déclaration de sauvetage, emmagasinage des épaves, lecture de l’avis de découverte au tribunal civil pour faire partir le délai d’un mois pendant lequel le propriétaire peut se faire connaître et réclamer l’épave en payant tous les frais engagés ; dans le cas où l’attribution au propriétaire n’a pu être faite, la vente se fait au profit de l’Etat. Ces formalités ont été accomplies, avec cette particularité, que la vente, suivant les us et coutumes maritimes a été réalisée par le capitaine qui en a encaissé le produit (1 728 francs)."

En fait, l’administration s’appuyant sur une ordonnance d’août 1681 sur la marine et qui ne doit pas s’appliquer sur les fleuves où, seules les dispositions de l’ordonnance d’août 1669 sont applicables, propose un partage plus équitable où l'Etat aussi aura sa part.

- A l’Etat 383,00 F

- Au service maritime de Gironde 578,98 F

- Rémunération de l’équipage 766,02 F

- Soit 1728,00 F

La somme de 766,02 F devant être partagée entre les membres de l'équipage proportionnellement au salaire net annuel de chacun, le capitaine étant compté pour le double de son salaire. Il n’en sera pas tenu rigueur au capitaine, mais une note parviendra à M. l’ingénieur en chef pour qu’à l’avenir, l’Etat ne soit plus oublié sur les bords de la Gironde.Le 7 septembre 1915, le "Quinette de Rochemont" se porte au secours des passagers et de l'équipage du vapeur "Bordeaux". Il a été torpillé à 5h30 du matin, au large du phare de La Coubre (estuaire de la Gironde) par un sous-marin allemand U20. Leurs canots de sauvetage sont encalminés près de la bouée de La Mauvaise. Vers 14h00 tout le monde accoste sain et sauf au port de Royan.

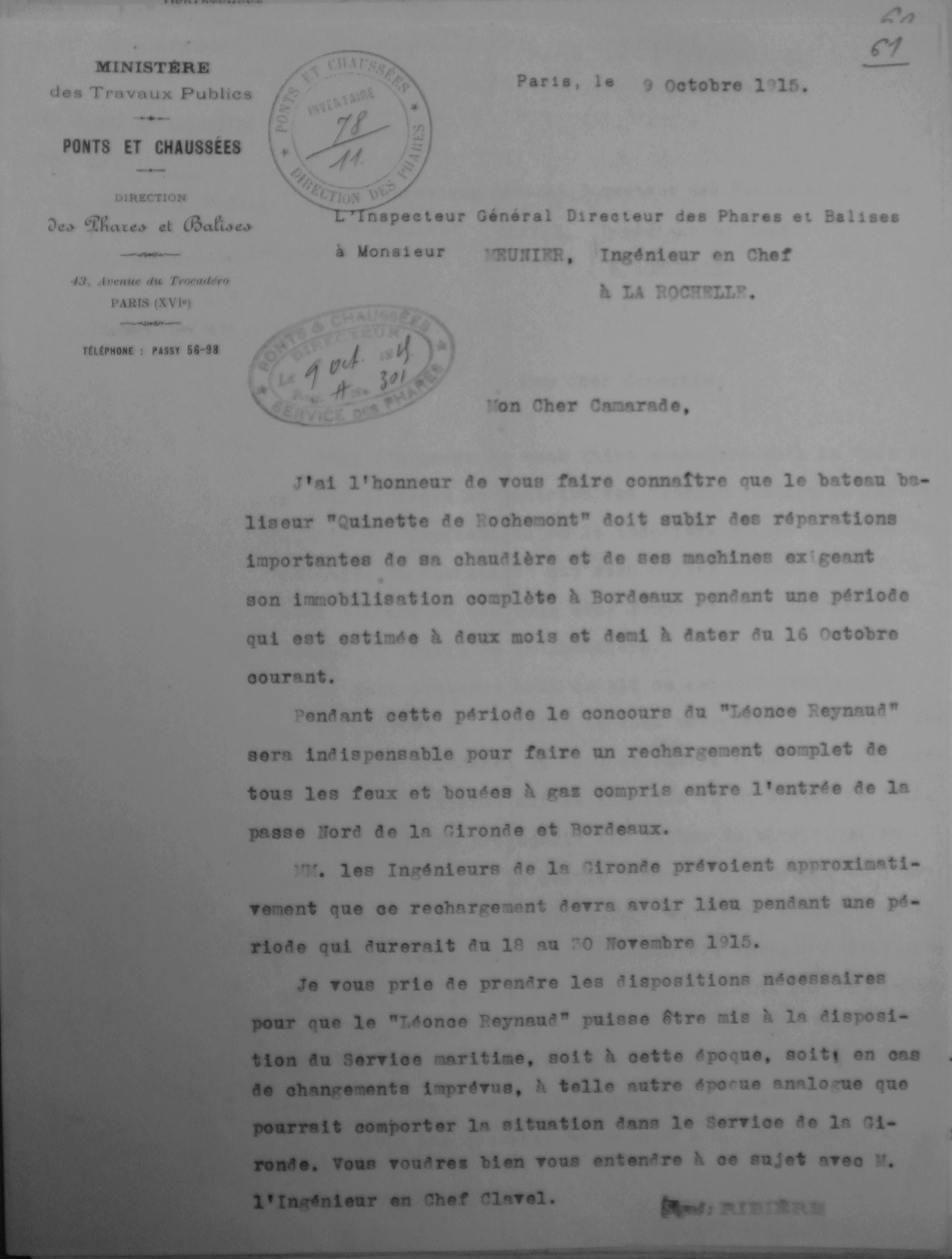

Le 16 octobre 1915, le bateau rejoint les chantiers de Bordeaux et est immobilisé pendant deux mois pour des réparations importantes sur ses chaudières et ses machines. C’est le "Léonce Reynaud" qui assure le rechargement des feux et bouées pendant son immobilisation.

Le 14 janvier 1916, le "Quinette de Rochemont" est de retour à son port d’attache.

La Grande Guerre ne l’a pas beaucoup marqué, il assure son service habituel, il n’a participé, en septembre 1917, à la demande du sous-secrétaire d’Etat des fabrications de guerre, qu’au remorquage d’un navire de transport chargé de tourbe de Saintonge.

Le 12 mai 1919, il est à nouveau aux chantiers de Bordeaux pour les réparations courantes et se trouve bloqué par une grève des ouvriers, il ne regagne Royan qu’au mois de juillet.

Le 6 septembre 1919, il a l’insigne honneur de transporter à la Pointe de Grave M. le Président de la République, Raymond Poincaré, qui va poser la première pierre du monument commémoratif de l'embarquement du marquis de Lafayette depuis ce rivage en 1777 et le débarquement des troupes américaines du Général John J. Pershing en 1917.

Echange de bons procédés, en novembre 1920, le "Quinette de Rochemont" quitte Royan pour La Rochelle où il remplace le " Léonce Reynaud" pendant les réparations de celui-ci.

Il assure notamment le ravitaillement des feux à gaz Haut Banc du Nord, Le Rocha, l’Aiquillon, Chauveau, Epave Bô, Chanchardon et Juliard.

En 1922 survient un drame à Cordouan lors de la relève des gardiens.

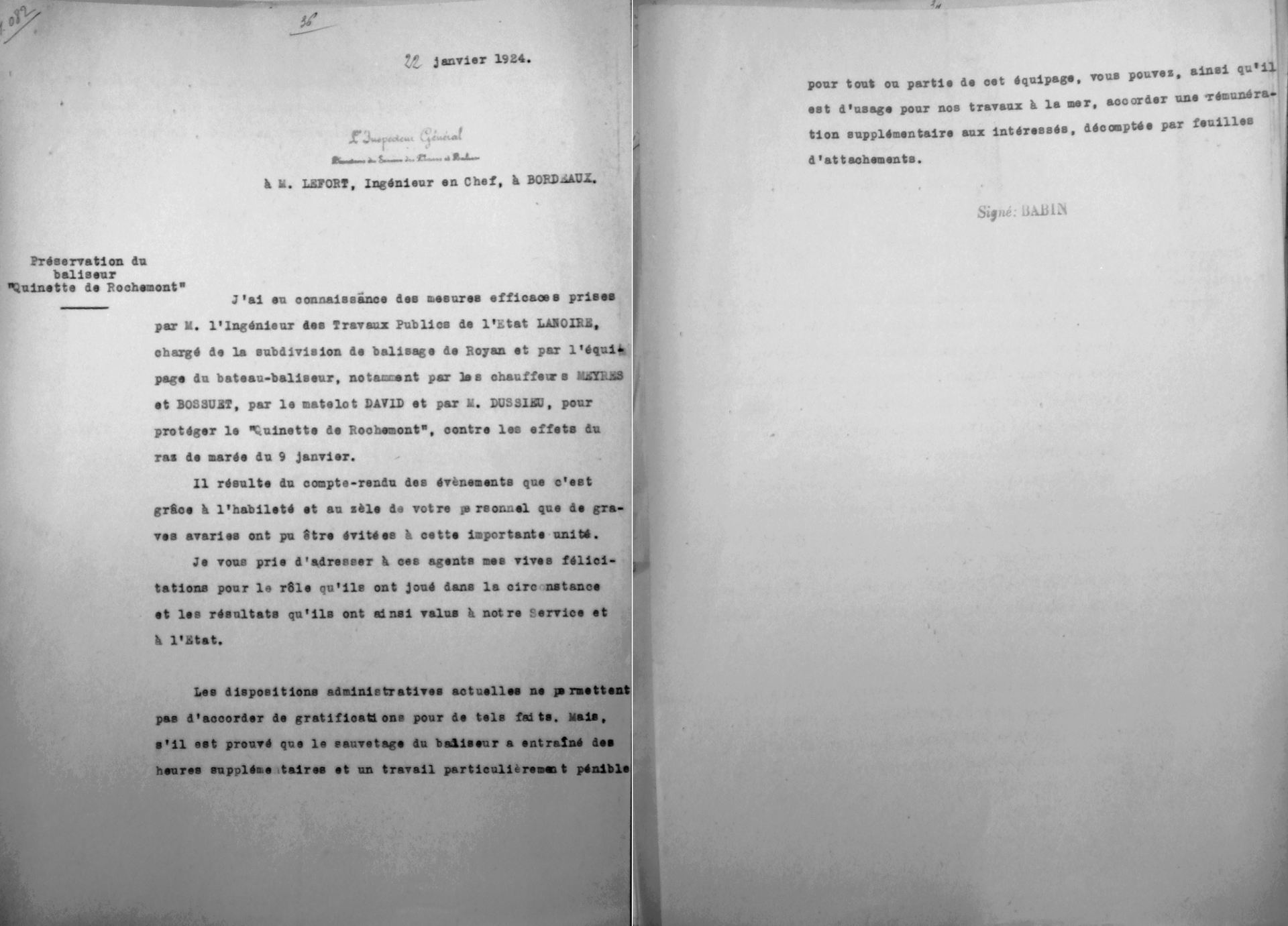

(Archives de la Subdivision des Phares et Balises du verdon)9 janvier 1924, le raz de marée à Royan

Extrait d’un article publié pour la première fois dans le Bulletin de la Société d’Histoire et d’archéologie en Saintonge maritime, n° 13, 1992.Le 27 août 1925, le "Quinette de Rochemont" est mouillé au large de la nouvelle jetée de Royan entre le corps-mort du bateau de sauvetage et la jetée, prêt à appareiller pour la passe du Nord. Le vapeur "Union" de la Compagnie Bordeaux – Océan, faisant le service des voyageurs entre Royan et la pointe de Grave quitte la jetée pour se rendre à la Pointe de Grave et vient aborder le "Quinette de Rochemont" dans son bâbord arrière. Les dégâts ne sont pas très importants et n’entravent pas le service.

Déclin

La visite annuelle du bateau, en 1929, par les services de contrôle Véritas, fait apparaître la nécessité d’importants travaux, remplacement des tôles du pont et de la cloison d’abordage, si le bateau veut conserver sa classification. (Un navire ou une structure ayant perdu sa classe ou n'étant pas certifié ne pourra pas travailler.)

Ces réparations importantes, qu’il est indispensable d'effectuer pour conserver sa cote Véritas, vont entraîner des travaux considérables et onéreux (300 000 F) dont le montant ne peut être financé sur les crédits d’entretien.

Le service des Ponts et Chaussées de Gironde fait une demande d’affectation d’un des quatre baliseurs en construction en Allemagne, fournis au titre de prestations en nature (dommages de guerre). Le délai de livraison de ces bateaux étant incertain début janvier 1930, la décision de mise en chantier des réparations du "Quinette de Rochemont" est prise, une ouverture de crédit exceptionnelle de 250 000 F est faite. Après consultation (août 1930) les travaux seront confiés aux Chantiers Navals Français de Bordeaux.

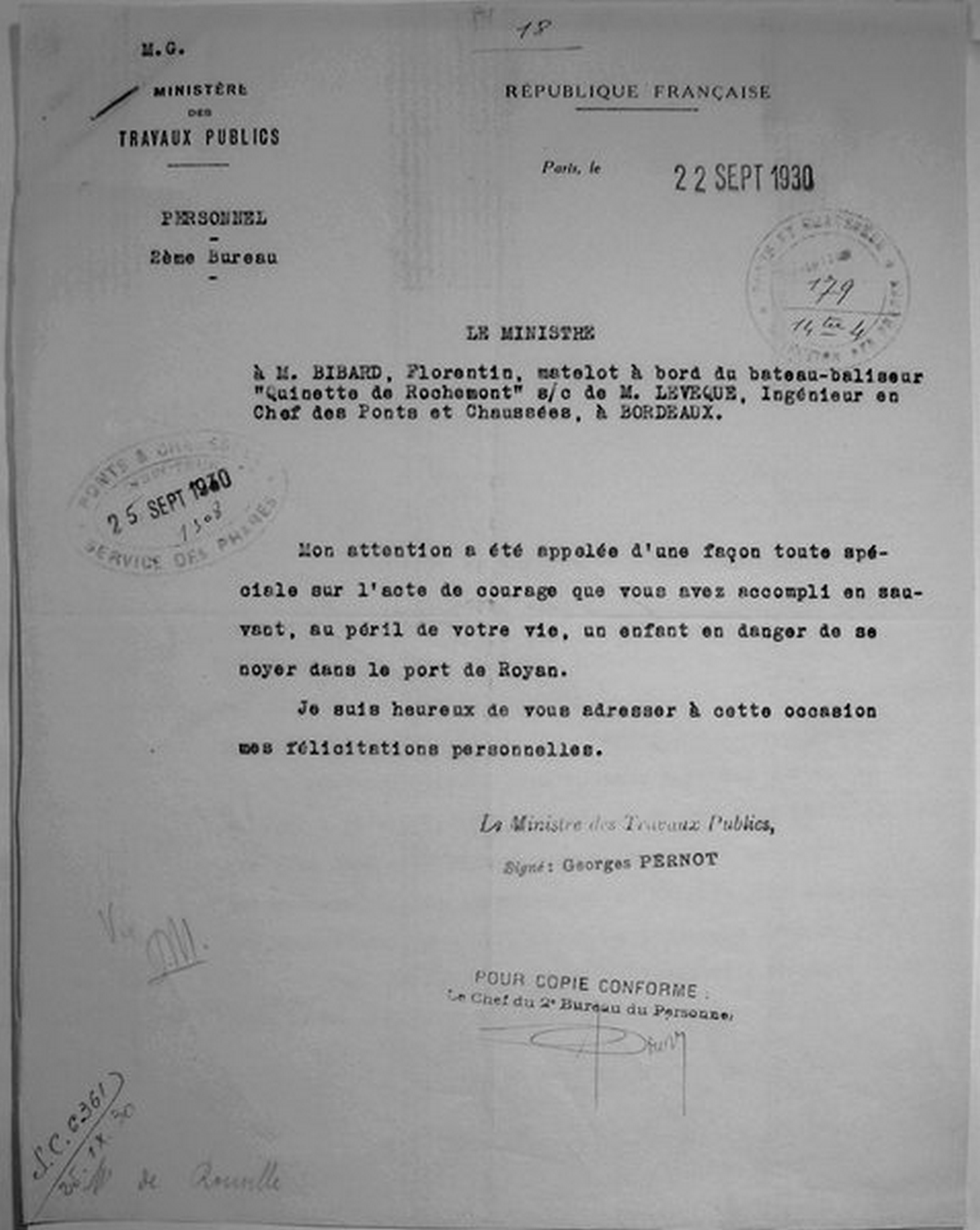

Acte de bravoure

Le bateau n’en continue pas moins à assurer son service et c’est ainsi que le 11 août 1930,Extrait du rapport du Subdivisionnaire En 1932, l’avenir du "Quinette de Rochemont" est à nouveau à l’ordre du jour.

Malgré les travaux effectués deux années plus tôt pour un montant final de 342 434 F, lors de la visite annuelle, Véritas indique que le renouvellement de la cote, en 1934, pour un navire qui aura, à ce moment là, près de 23 ans d’âge, ne pourra être envisagé qu’après une remise en état parfait de tous ses organes vitaux. La demande d’un des quatre baliseurs toujours en construction en Allemagne est renouvelée.

Cela ne l'empêche pas de se porter, le 17 juin 1932, au secours d'un hydravion en difficulté.

Extrait de l’Ouest Eclair du 18 juin 1932

Les travaux nécessaires au renouvellement de la cote ayant été agréés par Véritas, celle-ci est renouvelée en 1934.

Nouvelle affectation

Extrait de l’Ouest Eclair du 23 août 1934 L’état du bateau nécessite un budget toujours très important pour maintenir en état un bateau vieillissant, il a maintenant 28 ans. En mai 1939, une ligne de crédit de 200 000 F est allouée pour les travaux urgents et les grosses réparations.Notre bateau est à nouveau prêt à reprendre ses activités, seulement voilà, l’horizon politique s’assombrit.

Le 1er septembre 1939 les troupes allemandes, envahissent la Pologne. Le 3 septembre, la France et le Royaume-Uni déclarent la guerre à l'Allemagne : c'est le début de la Seconde Guerre Mondiale.

Le 3 décembre 1940, Le "Quinette de Rochemont" est réquisitionné par le Kommand Amiral de Paris pour une durée indéterminée. En fait, il sera échangé aux autorités allemandes contre le "Léon Bourdelle". Il est livré sans équipage, l’ordre de réquisition précisant que "le propriétaire ou marins perdent pendant ce temps tous droits de disposer du navire."

Les archives n'ont conservé aucune trace des mouvements du "Quinette de Rochemont" pendant cette période.

En juillet 1941, la Kriegsmarine entend prendre possession du "Charles Ribière" et du "Léon Bourdelle" et prétend les considérer comme butin de guerre. Le directeur du port du Rouen s’insurge sur ce principe de "butin de guerre" et le fait savoir à ses supérieurs hiérarchiques qui préfèrent rester dans le flou artistique. Le Hafenkommandant remet à son homologue français les déclarations de butin de guerre, l’une pour le "Charles Ribière" l’autre pour le "Quinette de Rochemont". En remettant le récépissé qui lui est réclamé, le Directeur du port de Rouen, signale aux autorités allemandes que la formule de butin de guerre ne peut s’appliquer à ces baliseurs, bateaux spéciaux nécessaires à la sécurité de la navigation, et que la prise de possession des bateaux du Service des Phares et Balises ne peut manquer d’empêcher ce service de satisfaire, le moment venu, à la mission qu’il doit remplir en vertu de l’article 13 de la convention d’armistice du 22 juin 1940.

Article 13

Pour le "Quinette de Rochemont", il ajoute qu’il ne peut y avoir aujourd’hui déclaration de butin alors qu’il y a déjà eu pour le même baliseur réquisition régulière par la Kriegsmarine le 3 décembre 1940.

La réponse allemande est claire, le Commandant de la Marine, qui a déclaré ces deux bateaux butin de guerre, ne peut pas accepter la demande de libération de ces deux derniers, les deux baliseurs sont retenus pour des services par la marine de guerre allemande.

Le 7 mai 1945, l'acte de capitulation allemande est signé à Reims. Les combats doivent cesser le 8 mai à 23h01.

La nouvelle est communiquée officiellement le 8 mai à 15h.

Le 22 avril 1946, le "Léonce Reynaud" arrive au port du Havre pour prendre la relève du "Quinette de Rochemont" qui est arrêté pour réparations.

En 1948, compte tenu du développement des côtes de Madagascar, l’Inspecteur Général, Directeur du Service des Phares et Balises, envisage d’affecter deux baliseurs aux Services des Travaux Publics de Madagascar.

Le premier à être mis à disposition serait, après refonte, le "Quinette de Rochemont".

Intéressés et impatients, les services Malgaches pressent les Phares et Balises pour connaître les modalités et la durée du prêt afin de prévoir les aménagements portuaires pour recevoir le navire dans son nouveau port d’attache : Diégo.

Au mois de novembre 1949, la mise à disposition du navire, à titre définitif, est confirmée pour le début de l’année 1951. L’ingénieur des Travaux Publics demande quelques améliorations, notamment la pose d’un radar et d’un sondeur à ultra-son. Il réclame aussi les documents relatifs aux frais d’entretien et de fonctionnement afin de voir l’incidence qu’ils pourront avoir sur son budget.

Pour un parcours de 6500 milles, le "Quinette de Rochemont" est doté, en métropole d’un crédit de 10 000 000 F auquel s’ajoute un crédit de 400 000 F pour les grosses réparations.

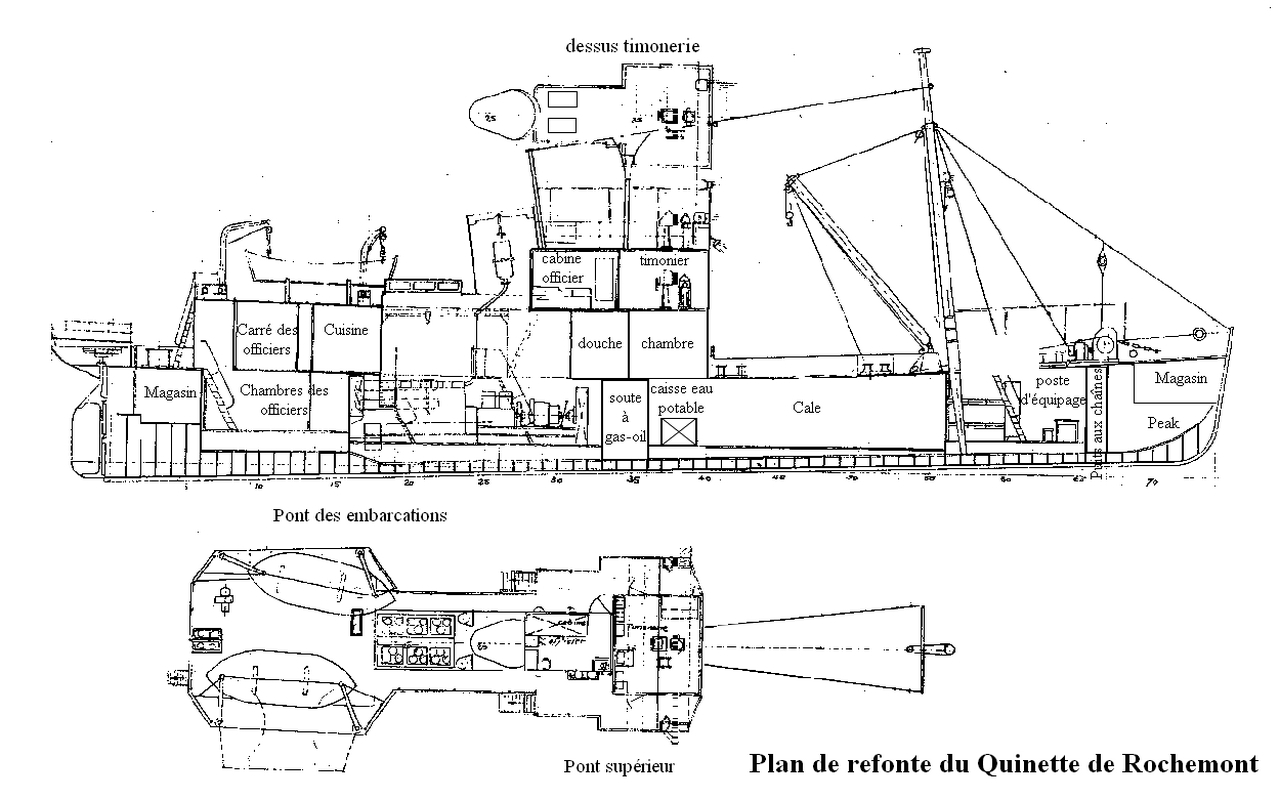

La refonte

Une première étude de la refonte du bateau maintenait la propulsion à vapeur, mais prévoyait le remplacement de la chaudière, qui était hors d’usage.En fait, la propulsion sera assurée par 2 moteurs diesel Sulzer de 240 CV à 500 tours minutes munis de réducteurs inverseurs Messian.

Les aménagements sont également revus pour permettre à l’équipage de vivre et de travailler à bord dans de bonnes conditions :

- Installation de 2 groupes électrogènes de 30 KW.

- Installation de cloisons isolantes

- Aération par ventilateur

- Une cabine avec douche pour le commandant

- Une cabine avec douche pour le chef mécanicien

- Des cabines de deux couchettes

- Une armoire frigorifique

- WC, lavabos et douches

- 2 chambres à l’arrière pour les maîtres d’équipages et sous-maître mécanicien (autochtones)

- 2 cuisines, une à l’arrière pour les officiers et une sur l’avant du roof avec locaux sanitaires pour les autochtones.

L’équipage en service à Madagascar se composerait :Etat Major :

- 1 commandant

- 1 second

- 1 chef mécanicien

- 1 radio

Equipage de pont :- 2 maîtres d’équipage

- 6 hommes

Equipage machine :- 1 sous-maître mécanicien électricien

- 2 graisseurs

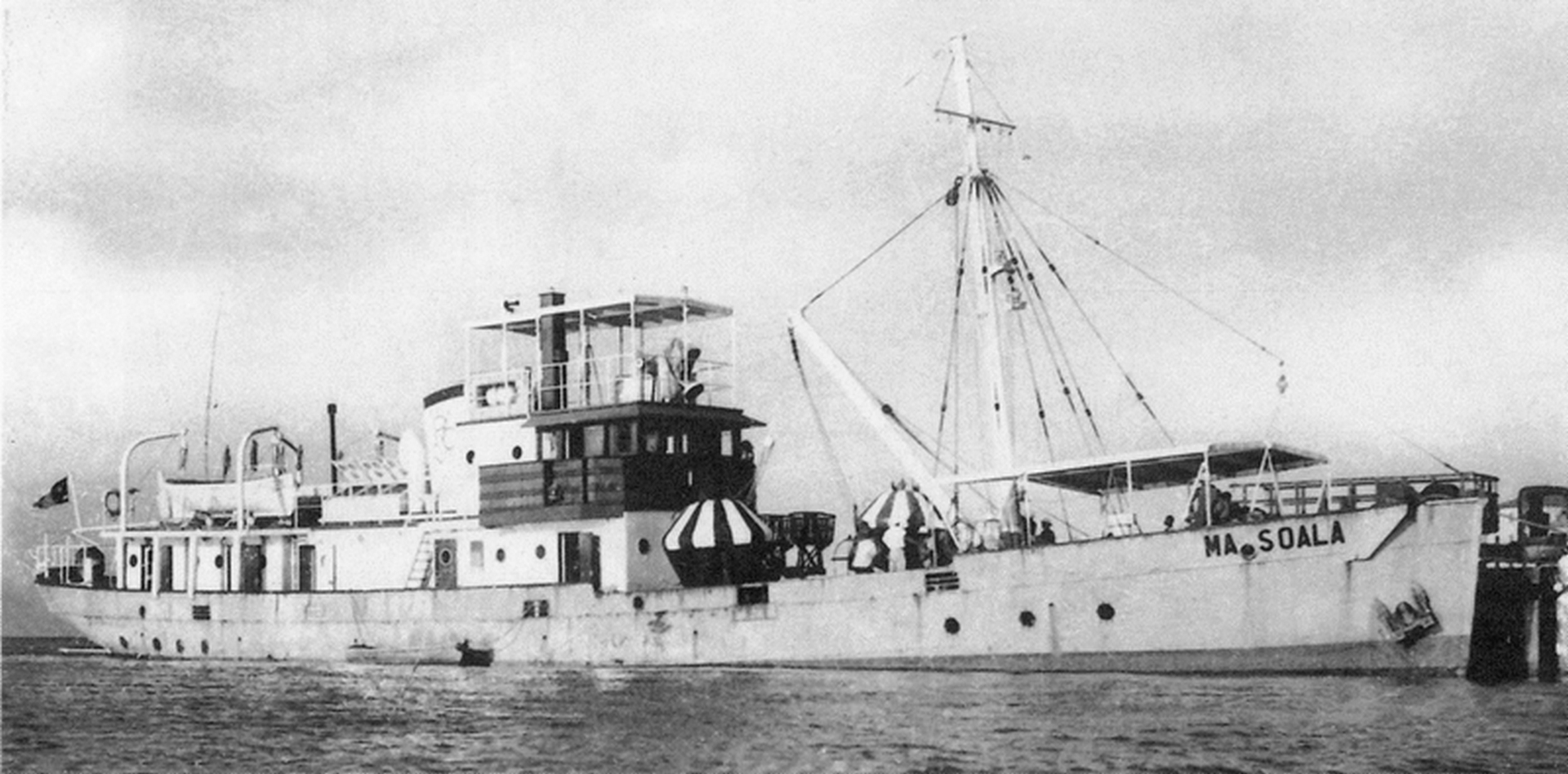

Puisque le départ du baliseur est acquis, les travaux de refonte sont engagés, le "Quinette de Rochemont" arrivera à Madagascar avec le nom de "Masoala", région au Nord Est de Madagascar, dans la province de Diégo-Suarez, érigé depuis 1997 en parc national.Coup de théâtre

Voilà, tout est prêt, mais coup de théâtre, la Direction des Travaux Publics de Madagascar a commandé une petite drague automotrice pour entretenir les nombreux ports secondaires. Par soucis pratiques, la direction générale, pour ne pas avoir à exploiter un matériel flottant trop important, pense qu’au prix de quelques modifications de détail, cette drague pourrait remplir le rôle de deuxième baliseur.L’étude des frais d’exploitation du baliseur a montré que le devis annuel est de l’ordre de 15 000 000 F CFA, grosses réparations exclues. Le devis pour la drague-baliseur auxiliaire serait du même ordre de grandeur. Or, l’aggravation des charges incombant à la colonie par suite de la hausse des prix et de la réduction des crédits consentis par le FIDES (Fonds d'Investissement pour le Développement Économique et Social des Territoires d'Outre-mer) met hors de doute le rejet, par l’Assemblée Représentative, des crédits nécessaires au fonctionnement des deux navires.

Plusieurs solutions sont envisagées, notamment la cession de la drague à un autre territoire ou à un autre organisme, sans succès. La dernière option consisterait à prendre cette drague comme baliseur principal en renonçant au "Masoala".

Le 28 août 1950, cette dernière solution est adoptée, la drague assistée du bateau de service "Marius Moutet", en cours de transformation, assurera le service des Phares et balises de Madagascar. Le "Marius Moutet" est un bateau récent, mis en service en 1947 pour le Service des Phares et Balises de Dakar, mais malheureusement il n’a pas donné satisfaction, c’est pourquoi il était en refonte.

Dans le même esprit de dotation de matériel pour les territoires d’outre mer, l’Inspecteur Général, Directeur du Service des Phares et Balises a prévu de doter les Antilles Guyane du baliseur "Augustin Fresnel I."

Son départ est prévu pour mars 1952.

La disponibilité du "Masoala" du fait des choix pour Madagascar, modifient l’affectation de l’"Augustin Fresnel". C’est le "Masoala" qui rejoindra Pointe à Pitre, son nouveau port d’attache. Il est pris en charge par la Compagnie des Messageries Maritimes qui assurera le convoyage.

Il quitte le Havre le 23 avril 1952 à destination des Antilles avec une escale à Ténériffe, son arrivée est prévue pour le 19 mai. C’est sa première navigation depuis sa refonte ; la réception provisoire des travaux de transformation a eu lieu le 17 avril et le convoyage est mis à profit pour tester les nouvelles installations. Il s’avère que les deux groupes électrogènes du bord ont été en avarie pendant cette première traversée. Ils seront remis en service avant le départ de Ténériffe fixé au 3 mai.

Le "Masoala" est à quai à Pointe à Pitre le 16 mai dans l’après-midi avec trois jours d’avance sur l’horaire prévu. Le 18 mai 1952, il est pris en charge par le service des Phares et Balise de Guadeloupe. Le 20 mai, les essais de réception en mer sont effectués. Le 31 mai l’équipage ayant assuré le convoyage quitte la Guadeloupe, à l’exception du chef mécanicien et du deuxième mécanicien qui ont postulé pour faire partie de l'équipage.

La tâche du "Masoala" est d’assurer le balisage et l’entretien du matériel de signalisation en mer dans l'espace maritime nationale des Caraïbes et sur les côtes de Guyane française.

L’administration a quelques difficultés à constituer un équipage. La nomination de commandant ayant tardé, celui qui était pressenti a signé pour un autre embarquement. C’est le Capitaine C. qui assure le commandement du "Masoala" pour ses premières campagnes.

Le 1er décembre 1953, le bateau appareille, destination Cayenne (Guyane), il commence le balisage des côtes de Guyane. A son retour, il s’arrête à Fort de France (Martinique) pour assurer son service pour les Phares et Balises de Martinique.

Il assure la campagne de Guyane en octobre 1956.

En 1957, rebaptisé, il devient le "Caraïbe" et réalise, entre autres, le balisage de la baie de Trinité (Martinique). De novembre à décembre 1957, de juillet à novembre 1958 et de septembre à octobre 1959, il est à nouveau en Guyane, il profite de cette dernière campagne pour remettre à flots le "Guadeloupe" échoué sur la barre de Cayenne.

Pendant plus de 10 ans il a mis en place, maintenu et réparé le système de balisage des Antilles et de la Guyane françaises.

Après plus de 50 années de service, il est désarmé. Il reste amarré au quai des Ponts et Chaussées à Fouilloles (Guadeloupe) et attend la suite des événements.

Son remplacement n'est pas évident, il est abordé par les plus hautes instances :

ASSEMBLÉE NATIONALE

2° Séance du mercredi 30 octobre 1963. (Extrait) :

Extrait du JO, Débats parlementaires du Sénat, séance du 19 novembre 1963 : En réponse, le baliseur côtier "Frégate" remplace le "Caraïbe" jusqu’en 1966, année ou il est désarmé. Le "Galibi", mis en service en 1966 assure la relève, malheureusement il est trop petit et est retiré en 1967. Le baliseur "Marius Moutet" prend la suite, c’est bien le même bateau qui partit à Madagascar à la place du "Masoala" en 1951.

Le "Caraïbe" est vendu quelque temps plus tard, probablement en 1965, à un ferrailleur de Pointe à Pitre qui commence son œuvre de destruction. Les infrastructures sont déposées, les moteurs démontés et stockés dans un hangar, une toute petite partie du pont (quelques mètres carrés) est découpée.

Contre toute attente, il sera sauvé de la destruction, le 22 septembre 1966, par Inés. Inés est un cyclone de classe 3-4, il fait 25 morts et des dégâts considérables sur la Guadeloupe. La presse se fait écho des dégâts occasionnés par le cyclone et évoque le "Caraïbe". Son histoire aurait pu s’arrêter là si le destin n’avait pas mis Henry Wakelam sur sa route pour lui donner une seconde vie.

➤ Suite de la saga du Quinette de Rochemont. ◄